Kamu tentunya sudah tidak asing lagi saat mendengar sistem tanam paksa. Peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Belanda ini memang tidak bisa dihapuskan dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Lantas, apa sebenarnya dan bagaimana sistem tanam paksa yang mengakibatkan rakyat begitu menderita ini? Kalau ingin mengetahui jawabannya, langsung cek saja ulasannya berikut!

Sistem tanam paksa merupakan salah satu metode yang diberlakukan oleh Belanda untuk mengeruk kekayaan di nusantara. Pencetus dari kebijakan tersebut adalah Gubernur Jenderal Van den Bosch dan berlaku sekitar tahun 1830-an.

Salah satu peraturan dalam sistem tanam paksa atau cultuurstelsel tersebut adalah rakyat harus menyediakan 20% lahannya untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Namun pada kenyataannya, tidaklah demikian. Tidak hanya dieksploitasi lahannya, tetapi juga tenaga rakyat.

Gimana? Kamu pasti semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang sistem tanam paksa di zaman penjajahan Belanda ini, kan? Kalau begitu, nggak perlu kebanyakan basa-basi. Informasi selengkapnya dapat kamu simak lewat artikel di bawah ini.

Latar Belakang Tercetusnya Sistem Tanam Paksa

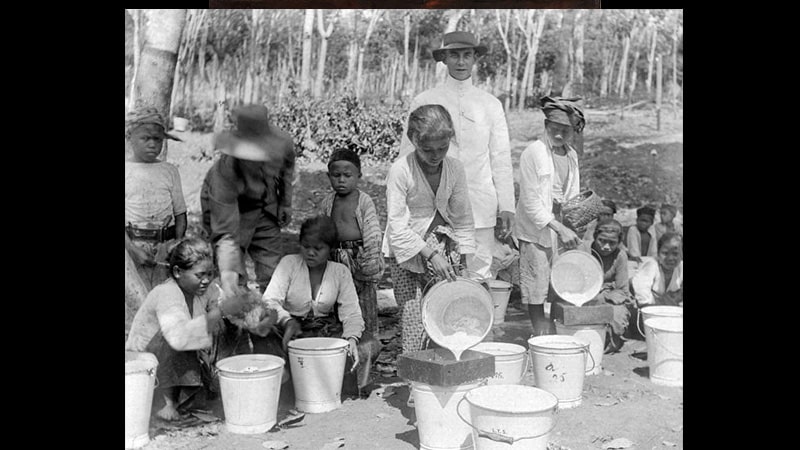

Sumber: Wikimedia Commons

Kebijakan tanam paksa mulai berlaku tahun 1830 pada masa pemerintahan Van den Bosch. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendapatkan dana sebagai menyokong perekonomian Belanda. Karena pada saat itu, mereka mengalami defisit. Tidak hanya akibat pembiayaan perang dengan bangsa lain, akan tetapi juga untuk melawan perlawanan-perlawanan rakyat yang terjadi di banyak daerah.

Selain itu, peraturan ini dianggap sebagai pembaharuan dari sistem sewa tanah yang berlaku pada masa kepemimpinan Thomas Raffles yang mengalami kegagalan. Pada zaman Raffles, ia berpendapat bahwa pemerintah Hindia Belanda-lah yang menjadi pemilik sah atas tanah-tanah warga.

Maka dari itu, rakyat harus membayar pajak karena dianggap sebagai penyewanya meskipun itu adalah tanah milik pribadi. Adapun ketentuan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Harga sewa tanah ditentukan bergantung pada kondisi tanahnya. Besaran pajak sawah kelas I adalah 50%, kelas II 40 %, dan kelas III adalah 33 %. Selanjutnya, untuk kebun kelas I sebesar 40%, kelas II 33%, dan kelas III sekitar 25%.

b. Pajak yang dibayarkan adalah dalam bentuk uang. Namun kalau terpaksa tidak ada uang, boleh menggunakan hasil bumi.

c. Bagi orang yang tidak memiliki tanah, mereka akan dikenakan pajak per kepala.

Sistem tersebut mengalami kegagalan karena sulit untuk menentukan kondisi tanah. Mengenai seberapa suburnya tanah tersebut tidak memiliki patokan yang jelas. Pemerintah Hindia Belanda juga tidak terlibat aktif dalam mengawasi praktiknya. Ini mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran peraturan.

Selain itu, tarikan pajak yang begitu tinggi tentu sangat memberatkan rakyat. Hasil pertanian mereka tidaklah seberapa, tetapi harus membayar pajak yang tidak sedikit. Hal ini tentu saja membuat kehidupan rakyat menjadi semakin menderita.

Baca juga: Peninggalan-Peninggalan Sejarah Era Kerajaan Ternate yang Masih Ada Hingga Sekarang

Kebijakan-Kebijakan yang Berlaku dalam Sistem Tanam Paksa

Seperti yang telah kamu baca di atas, sistem tanam paksa diberlakukan supaya pemerintah Hindia Belanda bisa dengan cepat mendapatkan suntikan dana. Namun selain itu, tujuannya adalah untuk membuat Pulau Jawa sebagai salah satu pengekspor produk pertanian seperti teh, kopi, nila, gula, dan tembakau yang besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan-peraturan yang dijalankan adalah:

a. Rakyat atau pribumi diharuskan menyisihkan seperlima bagian atau 20% lahan tanahnya untuk cultuurstelsel. Nantinya, tanah tersebut digunakan untuk menanam komoditas ekspor seperti yang telah disebutkan di atas.

b. Seperlima tanah itu dibebaskan dari pajak. Pasalnya, hasil pertanian yang diserahkan akan dihitung sebagai pembayaran pajaknya.

c. Untuk menanam tanaman cultuurstelsel durasinya tidak boleh melebihi waktu tanam padi, yaitu hanya boleh selama kurang lebih tiga bulan.

d. Apabila hasil panen surplus dari ketentuan yang telah diberlakukan, maka sisanya akan dikembalikan pada petani.

e. Jika tanaman rusak akibat bencana alam atau terserang hama, maka kerugian akan ditanggung oleh pemerintah Belanda.

f. Hasil panenan nanti dikumpulkan atau diserahkan kepada kepala desa.

g. Sementara itu, untuk orang-orang yang tidak memiliki lahan pertanian diharuskan bekerja di perkebunan milik Belanda. Waktunya kira-kira hanya seperlima tahun atau 66 hari.

Baca juga: Informasi Lengkap tentang Ken Arok, Sang Pendiri Kerajaan Singasari yang Punya Masa Lalu Kelam

Penyimpangan dari Penerapan Tanam Paksa pada Masa Penjajahan Belanda

Sumber: Wikimedia Commons

Sekilas, peraturan-peraturan yang dibuat untuk melaksanakan cultuurstelsel ini mungkin terlihat tidak terlalu berat. Sayangnya, banyak sekali terjadi pelanggaran pada pelaksanaannya.

Pada waktu itu, pemerintah Belanda menjanjikan prosesan untuk para pejabat. Nah, praktik inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab penyimpangan yang terjadi pada peraturan awal atau rancangan sistem tanam paksa.

Keadaan rakyat pun menjadi semakin sengsara karenanya. Beberapa penyimpangan yang terjadi, yaitu:

a. Pada peraturan awal, rakyat hanya diwajibkan untuk memberikan 20% dari luas tanahnya untuk cultuurstelsel. Namun nyatanya, tanah yang diambil lebih dari ketentuan yang berlaku.

b. Pembebasan tanah cultuurstelsel hanyalah wacana belaka. Pasalnya, tanah tersebut tetap dikenai pajak yang berlaku.

c. Hasil panen yang melebihi ketentuan juga tidak dikembalikan pada petani. Semua hasil pertanian tetap diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Namun, tentu saja kelebihannya masuk ke kantong pejabat lokal.

d. Petani tidak mendapatkan ganti rugi dari pada saat terjadi gagal panen. Kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh para petani.

e. Orang-orang yang tidak punya tanah pada awalnya hanya diwajibkan bekerja selama 66 hari saja. Pada kenyataannya, mereka bekerja lebih dari waktu yang ditentukan dan tidak digaji. Akibatnya, banyak dari mereka yang meninggal akibat kelelahan bekerja.

Baca juga: Bukti Peninggalan-Peninggalan Sejarah dari Kerajaan Gowa-Tallo, Serambi Mekah di Indonesia Timur

Akibat dari Penerapan Kebijakan Tanam Paksa

Sumber: National Geographic

Sebuah kebijakan yang diterapkan tentu saja memiliki dampak di berbagai bidang, entah itu bernilai positif maupun negatif. Adapun dampak dari penerapan sistem tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda adalah:

1. Bidang Ekonomi

a. Salah satu dampak positif dari penerapan sistem tanam paksa ini adalah para pekerja mulai mengenal sistem upah. Karena pada masa sebelumnya, rakyat hanya mengenal sistem gotong royong dan kerja sama.

b. Akan tetapi dampak negatifnya tentu saja lebih banyak. Salah satunya adalah rakyat dipaksa untuk menyewakan tanah mereka kepada pemerintah Hindia Belanda.

c. Selanjutnya, pemberlakuan sistem tersebut memang membuat hasil panenan menjadi berlimpah sehingga komoditi ekspor menjadi semakin banyak. Namun, hal ini membuat para pemilik perkebunan swasta menjadi serakah dan juga ingin menguasai lahan pertanian rakyat.

2. Bidang Pertanian

a. Sementara itu, dampak yang terjadi dalam bidang pertanian adalah penanaman tanaman komoditas menjadi semakin menyeluruh. Lahan-lahan untuk menanam kopi, tebu, nila, dan teh menyebar di berbagai daerah.

b. Penerapan cultuurstelsel ini juga menyadarkan pemerintah Belanda akan suatu hal, yakni meningkatkan produksi beras. Hal itu dikarenakan keuntungannya juga tidak kalah besar dibandingkan dengan tanaman yang menjadi komoditas ekspor.

c. Kawasan Hindia Belanda sebenarnya banyak sekali tanaman yang dapat dibudidayakan. Akan tetapi, pemerintah hanya berfokus pada rempah-rempah dan beberapa barang komoditas ekspor. Sementara itu, bangsa pribumi juga masih awam dan tidak tahu apa-apa mengenai potensi tersebut.

Baca juga: Ulasan Lengkap Mengenai Silsilah Raja-Raja yang Pernah Memimpin Kerajaan Kediri

3. Bidang Sosial

a. Dampak positif sistem tanam paksa di bidang sosial adalah terjadinya kesatuan sosial dan pemerataan ekonomi. Hal itu dikarenakan prinsip pembagian tanah yang menjadi merata.

b. Sayangnya, dampak negatifnya lebih banyak. Contohnya adalah terjadinya bencana kelaparan di berbagai daerah.

Banyak rakyat yang menderita dan kekurangan gizi. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya lahan yang digunakan untuk menanam tanaman komoditas sehingga lahan untuk menanam bahan pokok menjadi terbatas.

Penurunan penduduk yang paling drastis terjadi di Grobogan. Pada tahun 1848 hingga 1850, penduduk di sana awalnya berjumlah sekitar 89.500 orang. Namun kemudian, hanya tersisa sebanyak 9.000 jiwa saja.

c. Selanjutnya, para warga desa kemudian menjadi lebih memiliki dan terikat dengan desanya. Ini menjadi catatan yang buruk pada waktu itu karena perkembangan desa itu menjadi terhambat. Kemudian, hal ini membuat para warga menjadi terbelakang karena kurang wawasan.

d. Penerapan cultuursetelsel memicu adanya kerja rodi. Rakyat tidak hanya diperas tenaganya untuk menanam tanaman ekspor. Akan tetapi, mereka juga diharuskan membangun sarana infrastruktur.

Pada waktu itu, rakyat diharuskan untuk bekerja membantu pemerintah kolonial membangun benteng, jembatan, jalan raya, jalur kereta api, waduk, dan masih banyak lagi. Tenaga mereka diforsir untuk membangun itu semua, tetapi tidak mendapatkan upah yang layak.

Tak hanya sebagai pekerja kasar, sebagian pribumi lain juga menjadi pesuruh pegawai pemerintah Hindia Belanda maupun kepala desa setempat. Contohnya saja adalah untuk menyampaikan surat, mengangkut barang-barang, maupun memelihara gedung-gedung milik pemerintahan. Jangan ditanya berapa besar upahnya. Diberi makan saja sudah bersyukur.

Baca juga: Masa Kejayaan dan Faktor yang Menjadi Penyebab Runtuhnya Kerajaan Islam Ternate

Bentuk Kritik Terhadap Penerapan Sistem Tanam Paksa

Sumber: Wikimedia Commons

Dari sumber sejarah yang berupa catatan dari L. Vitalis yang menjadi inspektur pengawas pada saat itu. Dampak dari sistem tanam paksa memang sangatlah mengerikan.

Para pekerja yang kelelahan akhirnya meninggal dunia. Namun, jasad mereka tidak diurus dengan baik dan ditinggal begitu saja di jalanan. Akibatnya, mereka menjadi makanan hewan buas di malam hari.

Para pejabat lokal yang seharusnya menjadi pelindung pribumi tak acuh dengan keadaan tersebut. Keprihatinan akan nasib pribumi malah datang dari orang-orang Belanda dari kaum humanis dan liberal.

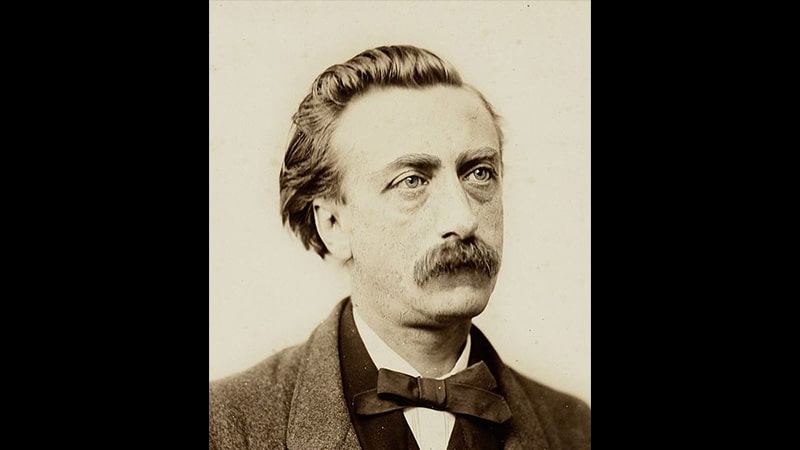

1. Kritikan Kaum Humanis

Penderitaan rakyat pribumi mengusik rasa kepedulian para kaum humanis Belanda. Salah satunya yang berjuang untuk menghapuskan tanam paksa adalah Eduard Douwes Dekker yang merupakan seorang asisten residen yang bertugas di Lebak, Banten.

Pada tahun 1860, ia menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Lewat buku tersebut, ia menceritakan tentang penderitaan dan kondisi rakyat akibat kebijakan yang diberlakukan oleh Belanda.

Selain Douwes Dekker, ada juga Van Deventer yang menuliskan tentang kemiskinan rakyat di Hindia Belanda. Di situ, ia juga menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat tanah jajahan, bukan semata-mata mengekploitasi kekayaan dan tenaganya saja. Tulisannya tersebut dimuat dalam sebuah majalah pada tahun 1899.

Fansen van de Putter juga berkontribusi dalam gerakan tersebut. Ia menerbitkan artikel tentang Perjanjian Gula yang pada saat itu sangat merugikan petani pribumi.

Baca juga: Ulasan tentang Raden Patah, Sang Pendiri Kerajaan Demak yang Masih Keturunan Ningrat

2. Kritikan Kaum Liberal

Kritikan terhadap pemerintah Belanda juga datang dari kaum liberal. Utamanya, kaum ini digerakkan oleh para pengusaha swasta.

Mereka tidak hanya berjuang untuk menghapus sistem tanam paksa saja. Akan tetapi, juga mengemban misi lain, yaitu memperoleh kebebasan dalam menjalankan perekonomian.

Kaum Liberal mengemukakan pendapat bahwa seharusnya pemerintah melindungi warga negara saja, tidak usah campur tangan dalam sektor ekonomi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi sebaiknya dipegang oleh pihak swasta saja.

Berdasarkan UU Agraria, para pengusaha swasta diperbolehkan untuk menyewa lahan untuk kurun waktu 75 tahun. Tanaman yang holeh ditanam pada jangka panjang adalah kopi, teh, kelapa sawit, karet, dan nila. Sementara itu, untuk jangka pendek tanamannya adalah tembakau dan tebu.

Pada akhirnya pemerintah Belanda mengambil tindakan untuk menghentikan pelaksanaan sistem tanam paksa akibat protes-protes tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Agraria, cultuurstelsel secara resmi berakhir pada tahun 1870.

Baca juga: Informasi tentang Prasasti Bersejarah Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang Perlu Kamu Ketahui

Sudah Puas Menyimak Informasi Seputar Tanam Paksa di Atas?

Demikianlan ulasan lengkap mengenai sistem tanam paksa beserta dampak-dampaknya yang dapat kamu temukan di sini. Bagaimana? Semoga saja setelah membacanya dapat membuka wawasanmu.

Nah, di PosKata, kamu tidak hanya akan mendapatkan informasi tentang era penjajahan saja, lho. Kalau penasaran dengan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kamu bisa menyimak artikel-artikel yang lainnya.

Contohnya saja ada kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Tarumanegara, Singasari, Majapahit, Kediri, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk kerajaan bercorak Islam ada Mataram Islam, Aceh, Demak, dan Gowa-Tallo. Baca terus, ya! Jangan sampai ketinggalan informasi menariknya.