Informasi lengkap tentang peninggalan-peninggalan bersejarah dari Kerajaan Mataram Islam bisa kamu temukan di sini. Apa sajakah itu? Kalau penasaran mending langsung cek artikelnya berikut!

Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1586 dan mampu mempertahankan eksistensinya selama beberapa abad. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak peninggalannya. Nah, beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam beserta gambarnya bisa kamu simak di sini.

Kebanyakan peninggalan dari kerajaan tersebut berupa bangunan yang masih ada hingga sekarang. Kalau tertarik, kamu bisa menjadikannya sebagai referensi destinasi wisata sejarah untuk dikunjungi nanti.

Bagaimana? Sudah tidak sabar ingin segera menyimak ulasan tentang peninggalan Kerajaan Mataram Islam ini? Kalau begitu, tidak usah kebanyakan basa-basi. Baca selengkapnya di bawah ini, yuk!

Peninggalan-Peninggalan yang Menjadi Bukti Keberadaan Kerajaan Mataram Islam

Adapun peninggalan-peninggalannya adalah sebagai berikut:

1. Masjid Kotagede

Peninggalan sejarah pertama dari Kerajaan Mataram Islam yang informasinya bisa kamu simak di sini adalah Masjid Kotagede. Ini merupakan bangunan masjid paling tua di Yogyakarta.

Lokasinya berada di di kawasan Pasar Kotagede, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, masjid ini dibangun ketika Mataram masih berbentuk desa dan dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan.

Pada awalnya, bentuknya masih kecil sehingga disebut langgar. Hingga kemudian, bangunan tersebut diperluas pada masa Pemerintahan Panembahan Senapati.

Namun menurut prasasti yang ditemukan, bangunan yang juga disebut Masjid Gedhe Mataram ini baru dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung sekitar tahun 1640-an. Lalu kemudian diperluas oleh Sultan Pakubuwono X.

Area masjid Agung Gedhe Mataram ini memiliki beberapa bagian penting, yaitu halaman, pagar keliling, masjid, dan pemakaman. Beberapa raja yang dimakamkan di sini adalah Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senapati, Panembahan Seda Krapyak, dan Sultan Hamengkubuwana II.

Melihat Lebih Dalam Bangunan Masjid Gedhe Mataram

Sebelum memasuki area masjid ini, kamu akan disambut oleh sebuah gapura yang kental dengan nuansa tempat ibadah agama Hindu, yaitu Pura. Konon, memang umat Hindu-Buddha yang dulunya membantu untuk mendirikan gapuranya.

Gapura yang terbuat dari batu-bata tersebut dibangun mengelilingi masjid. Jumlah gapura masuknya ada tiga buah yang dihubungan dengan pagar setinggi 2,5 meter.

Setelah itu, kamu akan disambut halaman yang cukup luas dan terdapat sebuah beringin tua di tengahnya. Di halaman tersebut, juga ada sebuah tugu yang digunakan untuk pengingat waktu salat. Pada puncak tugu itu terdapat sebuah kupluk atau peci raja.

Bangunan Masjid Gedhe Mataram ini berbentuk seperti Limasan dengan tiang penyangganya menggunakan kayu jati. Bangunan utamanya berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 meter.

Kemudian, di dalam sini juga terdapat sebuah mimbar yang terbuat dari kayu dengan ukir-ukiran yang indah. Mimbar tersebut dulu merupakan hadiah dari Sultan Palembang. Namun, sekarang sudah tidak digunakan lagi.

Masjid Kotagede ini dibangun untuk memenuhi landasan filosofis yang banyak digunakan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, yaitu Catur Gatra Tunggal. Maksudnya adalah di area kerajaan harus ada empat unsur yang dipenuhi.

Unsur yang pertama adalah keraton yang merupakan simbol kepemimpinan. Unsur kedua adalah masjid yang menjadi simbol Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian, ada pasar yang merupakan wujud keadilan dan kemakmuran. Yang terakhir adalah alun-alun yang berarti simbol demokrasi.

Baca juga: Ulasan Lengkap tentang Silsilah Raja-Raja Pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam

2. Pasar Kotagede

Pasar Kotagede merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih menjadi bagian dari Catur Gatra Tunggal. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, tempat ini sudah ada terlebih dahulu jika dibandingkan dengan istana kerajaan.

Salah satu alasan mengapa Ki Gede Pamanahan membuka pasar terlebih dahulu adalah supaya bisa membangun perekonomian. Selain untuk kegiatan ekonomi, pasar juga bisa digunakan sebagai tempat para warga untuk saling berinteraksi.

Pada zaman dulu, para pedagang berjualan di bawah pohon-pohon rindang dan duduk di atas tanah. Kebanyakan barang-barang yang jual adalah berupa hasil pertanian seperti sayur, buah, dan beras.

Kegiatan jual beli yang terjadi di sini biasanya akan lebih ramai pada hari pasaran Legi. Maka dari itu, banyak yang menyebut pasar tersebut sebagai Pasar Legi.

Jika pasaran Legi, biasanya akan lebih banyak barang yang dijual. Contohnya adalah obat-obatan, gerabah, barang-barang dari tembaga, kain, dan masi banyak lagi.

Di sini, kamu juga akan menemukan makanan khas yang jarang sekali ditemui ditempat lain. Makanan yang pertama adalah Yangko yang terbuat dari beras ketan. Kudapan ini baru ada mulai tahun 1921. Selain itu, ada juga Kue Kipa yang berbahan dasar beras ketan, kelapa, dan gula jawa.

Nah, kalau dibandingkan dengan yang sekarang, pada zaman dulu luas Pasar Kotagede tentu saja lebih kecil. Tempat ini pernah mengalami beberapa kali renovasi.

Bentuk bangunan dan yang lain-lain tentu saja sudah berubah. Akan tetapi, letaknya dari dulu hingga sekarang tidak pernah berganti.

3. Benteng Vastenburg

Di urutan ketiga, ada Benteng Vastenburg. Letaknya berada di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.

Bangunan ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff. Tujuannya adalah untuk mengawasi Keraton Surakarta, khususnya gerak-gerik Sultan Pakubuwana III.

Meski sudah berusia ratusan tahun, benteng tersebut tetap berdiri dengan kokoh. Temboknya berbentuk bujur sangkar dan memiliki bastion di ujung-ujungnya. Di dalamnya terdapat beberapa barak yang dibedakan sesuai fungsinya dalam kemiliteran.

Ketika Indonesia merdeka, Benteng Vastenburg kemudian digunakan sebagai markas untuk TNI. Lalu sekitar tahun 1970-an, tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan tentara wilayah Surakarta.

Sayangnya pada tahun 1980-an, bangunan bersejarah tersebut ditinggalkan begitu saja sehingga tidak terawat. Barulah sekitar tahun 2010-an, benteng ini direstorasi dan dirawat dengan baik oleh pemerintah setempat sehingga jauh dari kesan angker.

Bahkan, di sini pernah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk menggelar acara besar. Beberapa contohnya adalah pameran buku, festival keroncong, festival makanan, dan konser gamelan.

Sebagai tambahan informasi, Benteng Vastenburg sudah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya. Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada pada tahun 2010.

Nah, di seberang benteng ini dulunya adalah rumah sang Guberner Jenderal. Namun, sekarang gedungnya sudah berubah fungsi menjadi Kantor Wali Kota dan Balai Kota Surakarta.

Baca juga: Bukti Peninggalan-Peninggalan Sejarah dari Kerajaan Gowa-Tallo, Serambi Mekah di Indonesia Timur

4. Situs Pleret

Peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang selanjutnya adalah Situs Pleret. Lokasinya berada di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

Tempat ini dulunya adalah pusat pemerintahan pada era pemerintahan Sultan Hamengkurat I. Selain menjadi pusat kegiatan ekonomi yang baru, sang raja rupanya juga membuat sebuah dam dengan cara membendung Sungai Opak.

Bendungan yang bernama Segoroyoso itu tidak hanya berfungsi untuk mengairi lahan pertanian saja. Akan tetapi, juga sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh.

Nah, kalau dilihat dari beberapa batu peninggalan yang tersisa, istana tersebut dibuat dari batu bata. Namun sayang sekali, bangunannya benar-benar hilang dan hanya tersisa reruntuhannya saja.

Salah satu penyebab dari runtuhnya bangunan Kerajaan Mataram Islam ini adalah karena penyerangan yang dilakukan oleh Trunojoyo. Tak hanya menyerang, ia juga dapat mengambil alih istana tersebut.

Meskipun pada akhirnya keturunan Sultan Hamengkurat I dapat merebut kembali, keraton tersebut tetap saja ditinggalkan karena sudah dianggap tercemar. Setelah itu, bangunan pun menjadi terbengkalai.

Peninggalan Masjid Pleret

Masih di sekitaran lokasi yang sama, di sini juga ditemukan situs Masjid Pleret yang merupakan bagian dari istana kerajaan. Komponen yang ditemukan dari bekas masjid ini bisa dibilang lebih jelas daripada istana.

Beberapa struktur bangunan yang masih dapat dikenali adalah di bagian mihrab, pagar benteng, umpak, dan juga bagian bawah bangunan masjid. Usaha untuk menemukannya pun tidak mudah. Hal itu dikarenakan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY harus melakukan ekskavasi berkali-kali.

Untuk sementara, bekas jejak peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam ini sudah diamankan dengan baik. Di atas situsnya sudah diberi atap dari asbes untuk melindungi dari panas atau hujan.

Rencana ke depannya, pemerintah berwenang akan membangun museum untuk situs-situs peninggalan dari kerajaan tersebut. Kurang lebih, konsepnya akan sama seperti Museum Trowulan yang ada di Jawa Timur. Ini dilakukan supaya situs-situs peninggalan sejarah ini lebih terlindungi sehingga masih dapat dilihat oleh generasi yang akan datang.

Baca juga: Masa Kejayaan dan Faktor Penyebab Runtuhnya Kerajaan Banten

5. Situs Kerto

Kerto merupakan pusat pemerintah Kerajaan Mataram Islam sebelum pindah ke Pleret. Pemindahan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, yaitu sekitar tahun 1613-an.

Jarak dari Kerto dan ibu kota yang sebelumnya, yaitu Kotagede, sekitar delapan kilometer. Salah satu alasan mengapa ia memindahkan pusat pemerintahan adalah untuk berpisah dari keraton milik keluarganya. Selain itu, lokasi Kerto memang lebih dekat dengan pesisir pantai.

Karena pada waktu itu kerajaan berada di masa kejayaan, sudah tentu istana yang berlokasi di Kerto dibangun dengan megah. Namun sayang sekali, karena sebagian besar bangunannya menggunakan kayu, maka istana tersebut habis tidak bersisa ketika dilahap si jago merah.

Situs Kerto yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam ini lokasinya berada di Dusun Kerto, Kecamatan Pleret, Bantul. Kira-kira hanya beberapa puluh meter dari situs Pleret.

Untuk menemukan tempat ini sebenarnya cukup mudah karena letaknya berada di tepi jalan. Hanya saja, penunjuknya bisa dikatakan sudah usang dan seperti tertutup oleh rerimbuhan pohon yang ada di belakangnya.

Yang Tersisa dari Situs Kerto

Sisa-sisa jejak peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam tersebut berada di sebuah lahan kosong yang dekat dengan pemukiman penduduk. Di situ, hanya terdapat sebuah umpak batu yang terbuat dari batu andesit.

Ukurannya bisa dibilang cukup besar. Kemungkinan besar, batu tersebut dulunya adalah pilar dari bangunan istana Kerto.

Di tengah-tengah batu tersebut terdapat sebuah lubang yang kemungkinan besar merupakan dudukan pilar. Lalu, pada setiap sisinya tedapat relief timbul berbentuk daun.

Namun sayang sekali, kondisinya sangat tidak terawat karena di atasnya banyak sekali ditumbuhi lumut. Bahkan, tidak ada tempat pelindung supaya terhindar dari sinar matahari langsung maupun hujan.

Letaknya juga bisa dibilang sangat rawan karena hanya beberapa meter dari tebing yang rawan longsor. Belum ada tindakan lebih lanjut dari dinas terkait untuk menangani hal ini. Sangat disayangkan karena ini merupakan salah satu jejak sejarah peninggalan leluhur.

Baca juga: Candi Peninggalan Kerajaan Majapahit yang Begitu Bersejarah

6. Masjid Agung Gedhe Kauman

Satu lagi masjid peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yaitu Masjid Agung Gedhe Kauman. Lokasinya berada di sebelah barat Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta.

Bangunan tersebut dulunya didirikan pada tahun 1773 oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I dan dibantu oleh Kyai Faqih Ibrahim Diponingrat. Sang sultan merupakan putra dari Sultan Hamengkurat IV.

Pada waktu itu, Masjid Agung Gedhe Kauman tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, lho. Akan tetapi, juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam di Yogyakarta.

Secara keseluruhan, tempat ini memiliki luas 16.000 m². Sementara itu, luas bangunannya sekitar 2.578 m². Daya tampungnya juga cukup banyak, kira-kira bisa memuat lebih dari 1000 jamaah.

Pada zaman dahulu, masjid tersebut digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah perdata dalam hukum Islam. Namun setelah itu, fungsinya juga berubah menjadi tempat pertemuan para ulama, pengajian, dan peringatan hari besar.

Arsitektur Bangunan Masjid

Bangunan bersejarah yang msih tersisa di Indonesia mungkin kebanyakan dirancang arsitek dari luar negeri, namun tidak dengan masjid ini. Yang menjadi arsiteknya adalah orang Jawa asli, yaitu Kyai Wiryokusumo.

Unsur-unsur kebudayaan Jawa memang sangat melekat pada bangunan sejarah yang satu ini. Bentuk atapnya bersusun tiga menyerupai Tajug yang merupakan bagian dari rumah Jawa.

Susunan Tajug tersebut juga menyimbolkan sesuatu, lho. Di tingkatan pertama, manusia masih bersifat duniawi. Mereka tidak hanya menjalin hubungan baik dengan sesama, tetapi juga memelihara alam.

Kemudian tingkatan kedua menyimbolkan bagaimana manusia mulai meningkatkan hubungan dengan Tuhan, tapi tetap menjaga kegiatan duniawi. Sementara itu, di tingkatan paling atas menyimbolakan tentang manusia yang lebih fokus untuk beribadah mencari ketenangan.

Tempat ini sendiri terbagi atas beberapa ruang, yaitu bangunan utama, seramabi, dan emperan. Nah, pada bangunan utama atau Liwan memiliki ukuran 30 x 30 m. Ruangan ini disangga oleh empat tiang utama setinggi 5 meter yang berhiaskan motif sulur daun.

Selanjutnya, ada lima buah pintu yang menghubungkan Liwan dengan serambi. Pintu-pintunya juga sangat unik karena berhiaskan ornamen huruf Jawa dan Arab.

Sementara itu, pada bagian emper masjid beratapkan limas dan memiliki lantai yang lebih rendah dari serambi. Lalu di sekelilingnya terdapat sebuah kolam yang memiliki kedalaman sekitar setengah meter dengan lebar 1,5 meter.

Beralih ke halaman Masjid Agung Gedhe, di sini kamu dapat juga dapat menemukan sebuah tugu yang digunakan sebagai pengingat waktu salat. Pada puncak tugu tersebut dihiasi peci raja. Hal itu menyimbolkan bahwa seluruh area tersebut adalah milik kerajaan.

Baca juga:Inilah Faktor-Faktor yang Penyebab Runtuhnya Kerajaan Mataram Kuno

7. Kompleks Pemakaman Imogiri

Sumber: Wikimedia Commons

Kompleks pemakaman ini merupakan tempat peristirahatan raja-raja Mataram Islam dan keturunannya. Lokasinya berada sekitar 16 km dari Keraton Yogyakarta.

Tepatnya, berada di wilayah dua desa, yaitu Girirejo dan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul. Tidak tanggung-tanggung, luasnya mencapai 10 hektar.

Lantas, mengapa daerah yang berbukit dan jauh dari keraton ini dipilih sebagai tempat peristirahatan terakhir untuk para mendiang raja? Jawabannya adalah karena pada waktu itu masih tertanam sebuah konsep yang menganggap kalau bukit atau daerah yang tinggi itu merupakan tempat sakral bersemayamnya leluhur.

Selain itu, dulu juga masih menganut kepercayaan bahwa semakin tinggi derajatnya, maka tempat pemakaman harus semakin tinggi. Maka dari itu, dipilihlah Imogiri ini.

Imogiri sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu hima yang berarti kabut dan giri yang berarti gunung. Jadi, Imogiri berarti wilayah gunung yang diselimuti kabut.

Pesarean Imogiri tersebut dibangun oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma sekitar tahun 1632. Makam tersebut digunakan untuk memakamkan keturunan raja Mataram Islam yang di Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Selain Imogiri, ada dua kompleks pemakaman lain yang dibangun oleh Dinasti Mataram Islam ini. Kedunya adalah Makam Kotagede dan Makam Giriloyo.

Melihat Lebih Dekat Pasarean Imogiri

Jika dilihat lebih dekat, peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Kuno ini arsitekturnya merupakan perpaduan antara Islam dan Hindu. Aristeknya berasal dari Jepara bernama KRT Tjitrokusumo. Ciri khasnya adalah bata merah yang mendominasi keseluruhan area pemakaman.

Pemakaman ini terdiri dari beberapa area yang perbatasannya ditandai dengan adanya gapura-gapura. Pada area utamanya terdapat sebuah gerbang besar yang tidak beratap. Gapura ini merupakan pintu untuk masuk ke makam-makam.

Secara umum, pasarean yang sakral tersebut terbagi menjadi beberapa kedhaton. Milik Kasultanan Yogyakarta ada tiga kedhaton, yaitu Kasuwargan, Besiyaran, dan Saptorenggo. Sementara itu, milik Kasunanan Surakarta ada empat kedhaton. Mereka adalah Pakubuwanan, Kasuwargan, Astana Luhur, dan Girimulya.

Kompleks ini memang merupakan peristirahatan terakhir dari para raja Keturunan Mataram Islam. Hanya saja, ada dua mendiang raja yang tidak dimakamkan di sini.

Yang pertama adalah Sultan Amangkurat yang dimakamkan di Tegal. Dan yang satunya lagi adalah Sultan Hamengkubuwana II yang disemayamkan di Hastana Kitha Ageng.

Baca juga: Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Sosok Pendiri Kerajaan Sriwijaya

Fakta Menarik Lainnya

Apabila berminat untuk datang ke sini, pastikan kamu menyiapkan kondisi fisik yang cukup prima. Pasalnya, akan ada ratusan anak tangga yang harus kamu lewati.

Total keseluruhan anak tangga ada 409. Konon, yang berhasil menghitung anak tangga dengan benar, maka keinginannya akan terkabul.

Area pemakaman ini memang terbuka untuk didatangi oleh umum, namun tidak dibuka setiap hari. Tempat tersebut biasanya hanya dibuka pada hari Senin, Jumat, dan Minggu pada pukul 10.00–13.00.

Akan tetapi, secara khusus makam akan dibuka pada tanggal 1 Syawal, 8 Syawal, dan 10 Besar dalam penanggalan Jawa. Untuk tiket masuknya sendiri tidak dipungut biaya apapun. Namun kalau misalnya ingin memberikan dana sukarela tetap diterima.

Selama berada di area pemakaman, sebaiknya jaga selalu sopan santunmu. Untuk masuk ke sini ada beberapa pantangannya, yaitu jangan menggunakan perhiasan emas dan tidak boleh memotret makam milik Sultan Agung.

Selain itu, bagi pengunjung wanita harus mengenakan pakaian adat Jawa. Sementara untuk laki-lakinya juga harus memakai jarik dan melepas alas kaki.

Baca juga: Nama Para Raja yang Pernah Memerintah Kerajaan Kutai

8. Pertapaan Kembang Lampir

Bangunan terakhir peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang bisa kamu temukan di sini adalah Pertapaan Kembang Lampir. Ini merupakan tempat yang digunakan Ki Ageng Pamanahan untuk mencari wahyu.

Tempat yang sering didatangi oleh para caleg menjelang pemilihan umum tersebut letaknya cukup jauh dari pusat Kota Yogyakarta, yaitu sekitar 40 km. Lokasi pastinya berada di Dusun Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.

Penamaan petilasan ini sendiri berasal dari sebuah bunga tergeletak yang ditemukan ketika Ki Ageng Pamanahan sedang bertapa. Bahasa Jawanya bunga tergeletak adalah kembang semampir.

Namun kemudian, tempat itu lebih sering disebut Mbang Lampir atau Kembang Lampir. Yang kemudian memiliki pergeseran makna yaitu menjadi “bangun landepe pikir” atau mengasah ketajaman berpikir.

Hal Lain yang Perlu Diketahui dari Petilasan Kembang Lampir

Untuk mencapai tempat petilasan, kamu harus melewati beberapa anak tangga yang menjulang ke atas. Nah, pada bagian atas itulah terdapat sebuah batu yang digunakan Ki Ageng untuk bertapa. Menurut penuturan sang juru kunci, dari dulu letaknya tetap di sana dan tidak pernah diubah sama sekali.

Pertapaan Kembang Lampir ini banyak sekali dikunjungi orang dengan tujuan untuk mencari berkah. Kebanyakan yang datang biasanya ingin mendapatkan jabatan tinggi, jodoh, maupun hidayah.

Yang datang berkunjung ini tidak hanya dari Jawa saja, dari luar pulau pun banyak yang datang. Selain itu, ada juga turis-turis dari luar negeri seperti Belanda, Belgia, dan Perancis yang berwisata ke sini.

Tempat tersebut memang dibuka untuk umum. Akan tetapi, jika ingin ke area pertapaan biasanya hanya dibuka pada hari Senin dan Kamis saja.

Jika berada di area ini, ada beberapa peraturan yang harus kamu patuhi. Salah satunya adalah tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hijau dan ungu karena warna itu berhubungan dengan penguasa Pantai Selatan.

Selain itu, kamu juga tidak boleh untuk memotret area bertapa dan tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Sedangkan untuk wanita tidak boleh masuk jika sedang datang bulan. Jadi, kalau ingin selamat, lebih baik patuhi aturan yang sudah ada.

Baca juga: Prasasti-Prasasti Peninggalan yang Menjadi Bukti Eksistensi Kerajaan Mataram Kuno

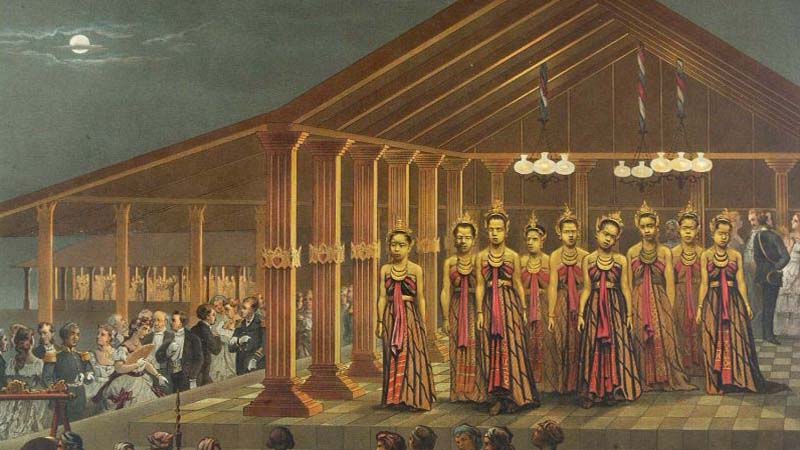

9. Tari-Tarian

Sumber: Wikimedia Commons

Peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam tidak hanya berupa bangunan saja, tetapi juga kesenian yang masih lestari hingga sekarang. Salah satunya adalah Tari Serimpi ini.

Tarian tersebut tercipta pada masa pemerintahan Sultan Agung. Biasanya, kesenian ini ditampilkan saat ada perayaan penting di keraton.

Ketika Mataram Islam pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta, rupanya berpengaruh terhadap tarian tersebut. Inti dari gerakannya tetap sama, namun detailnya berbeda.

Maka dari itu, ada dua gaya Tari Serimpi. Yang pertama adalah gaya Ngayogyakarta dan gaya Surakarta.

Tarian lain yang tidak kalah sakral dari yang sebelumnya adalah Bedhaya Ketawang. Dalam bahasa Jawa, bedhaya berarti penari wanita istana. Sementara itu, ketawang artinya adalah dari langit.

Tari ini konon juga sudah ada pada masa pemerintahaan Sultan Agung. Menurut cerita turun temurun, pada waktu itu sang sultan sedang bersemedi dan mendengar suara indah yang berasal dari langit. Dari situlah, ia menciptakan gerakan dari tarian tersebut.

Saat Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, tari ini kemudian diwariskan pada Keraton Kasunanan Surakarta. Tarian tersebut biasanya ditampilkan saat acara penobatan atau peringatakan kenaikan tahta pemimpin Keraton Surakarta.

Baca juga: Faktor yang Dinilai Menjadi Penyebab Runtuhnya Kerajaan Kediri

10. Karya Sastra

Bukan hanya bangunan sejarah dan tari saja, Kerajaan Mataram Islam juga memiliki peninggalan berupa karya sastra. Ada beberapa kesusateraan yang dikenal pada era ini. Salah satunya adalah Kitab Sastra Gendhing yang digubah oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma.

Naskah asli dari Sastra Gendhing ini terdiri dari Pupuh Sinom, Pupuh Asmaradana, Pupuh Dandanggula, dan Pupuh Durma. Inti dari nskah tersebut adalah mengajarkan kebijaksaan dalam aspek sosial, politik, dan filsafat.

Selain itu, karya gubahan sang sultan juga memberikan ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Jika ditelaah lebih lanjut, sastra adalah sesuatu yang dapat ditangkap secara kasat mata. Maka dari itu, dapat dikatakan sastra menyimbolkan manusia.

Sementara itu, gedhing adalah bunyi-bunyian yang tidak dapat dilihat namun keindahannya dapat dirsakan dengan hati. Nah, bunyi unyi gedhing itu sendiri dapat menyimbolkan Tuhan. Sehingga ketika dimainkan bersamaan, keduanya akan membentuk hubungan yang kosmik.

Selanjutnya, karya-karya sastra lain yang juga tidak kalah penting adalah Kitab Nitisruti yang berisikan tentang ilmu untuk membangun negara yang baik. Lalu, Kitab Astrabrata yang berisikan ajaran dalam kepemimpinan.

Dan yang terakhir adalah Nitisruti yang berisikan petuah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiga kitab tersebut sumbernya dari Kitab Ramayana.

Baca juga: Prasasti-Prasasti Peninggalan yang Mengungkap Keberadaan Kerajaan Singasari

Sudah Puas Menyimak Ulasan tentang Peninggalan-Peninggalan Sejarah dari Kerajaan Mataram Islam Ini?

Itulah tadi uraian lengkap tentang beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Mataram Islam. Bagaimana? Semoga saja kamu mendapatkan wawasan baru setelah membacanya, ya.

Beberapa dari peninggalan tersebut merupakan tempat yang dijadikan objek wisata. Kira-kira, apakah kamu tertarik untuk mengunjunginya nanti?

Nah, untuk kamu yang mungkin penasaran dan ingin menyimak informasi serupa dari kerajaan-kerajaan lain di nusantara, nggak perlu bingung mencarinya ke mana-mana lagi. Langsung saja cek artikel-artikelnya di PosKata. Yuk, baca terus!